2019年09月09日

LancerTactical LT-201TAに電子トリガーを組んでみた その3

おはようございます、とっぽです

さてさて、またまた日数が開きましたが「LancerTactical LT-201TAに電子トリガーを組んでみた」の最終回です

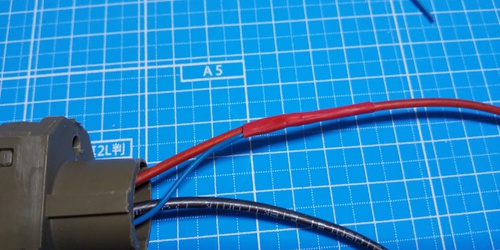

まず信号線を適当な長さにカットします(ストックチューブを仮組みして最適な長さに合わせましょう)

バッテリー側の+線も信号線に合わせて配線の皮膜を一部分剥いておきます

それぞれの配線に予備ハンダをします

あとはハンダ付けして

熱収縮チューブで保護すれば信号線の配線は終了です

続いてバッテリーコネクター側の配線です

ストックチューブを仮組みして適当な長さでカットします

ストックチューブを外してバッテリー側―線のみコネクターをハンダ付けします

コネクターは最近よく使うXT30コネクターです

コネクター+側に、先ほどカットした残りの線を適当な長さにカットしてハンダ付けします

カットした線にモーターピンコネクターを取り付けます(取り付ける際は念のためハンダも流しておきます)

使用したモーターピンコネクターはLayLaxの製品です

本体側の+線をコネクター側のモーターピンコネクターの長さに揃えてカットし、モーターピンコネクターを取り付けて熱収縮チューブで保護します

加工が終わったらヒューズを取り付けてバッテリー側の配線は終了です(ヒューズは手持ちが30Aの物しかなかったので30Aを付けてます 20Aでも大丈夫かと)

続いてモーター側配線の加工です

グリップを付けて、モーターを入れて配線の長さを調整してカットします

MOEタイプグリップの場合はできるだけマルイ純正のような取り回しにします

カットした配線にモーターピンコネクターを取り付け、モーターを組んで動作確認をします

問題無く動作しました

ギアノイズもほとんどありません

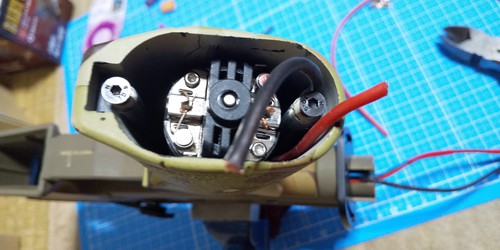

配線加工が終われば内部の部品の組み込みです

トリガーは説明書の通りに加工しましたが、トリガースイッチに少し干渉していたのでさらに削ります

ココで手を抜くと、トリガースイッチの破損に繋がります

シリンダーヘッドはノーマルを使用

シーリングノズルはメーカー不詳の金属製を使います

シリンダーは以前買っていたKM企画の「ワープ300シリンダー」を使用

ノーマルのインナーバレル長に丁度良いサイズでした

タペットプレートは、これも以前買っていたガーダー製のVer.2用タペットプレートです

ピストンは、以前S&T製M249MINIMI PARAを調整した際に加工したピストンを使います

AOEアジャスター付きです

部品をメカボックスに組込みます

モーターは最近使用頻度が増えたAIRSOFT97製INAZUMAモータです

サイクル、トルクのバランスが良く、コスパの良いモーターです

スプリングはG.A.W.製です

アンビセレクター用のリンクギアを組み付けて

ロアレシーバーにメカボックスを組み込みます

最初分解する時に左右のセレクターを外していましたが、組み込む時はセレクターレバーを最初に取り付けてロアレシーバーを大きめのマイナスドライバーで広げながらメカボックスを組み込む方が正しく組み込むことができます(力加減に注意)

バッテリー配線を通し

グリップとモーターを取り付けたらこの段階で一度動作確認を行います

問題無く動作したので

ストック周りの取り付け、マガジンキャッチ、ボルトキャッチ、アッパーレシーバーを取り付けて作業終了です

合間合間の作業だったので少し時間は掛かってしまいました

あとはプログラミングモードで各種プログラミングするだけです

今日のアレ

今日の新垣さん

さてさて、またまた日数が開きましたが「LancerTactical LT-201TAに電子トリガーを組んでみた」の最終回です

まず信号線を適当な長さにカットします(ストックチューブを仮組みして最適な長さに合わせましょう)

バッテリー側の+線も信号線に合わせて配線の皮膜を一部分剥いておきます

それぞれの配線に予備ハンダをします

あとはハンダ付けして

熱収縮チューブで保護すれば信号線の配線は終了です

続いてバッテリーコネクター側の配線です

ストックチューブを仮組みして適当な長さでカットします

ストックチューブを外してバッテリー側―線のみコネクターをハンダ付けします

コネクターは最近よく使うXT30コネクターです

コネクター+側に、先ほどカットした残りの線を適当な長さにカットしてハンダ付けします

カットした線にモーターピンコネクターを取り付けます(取り付ける際は念のためハンダも流しておきます)

使用したモーターピンコネクターはLayLaxの製品です

本体側の+線をコネクター側のモーターピンコネクターの長さに揃えてカットし、モーターピンコネクターを取り付けて熱収縮チューブで保護します

加工が終わったらヒューズを取り付けてバッテリー側の配線は終了です(ヒューズは手持ちが30Aの物しかなかったので30Aを付けてます 20Aでも大丈夫かと)

続いてモーター側配線の加工です

グリップを付けて、モーターを入れて配線の長さを調整してカットします

MOEタイプグリップの場合はできるだけマルイ純正のような取り回しにします

カットした配線にモーターピンコネクターを取り付け、モーターを組んで動作確認をします

問題無く動作しました

ギアノイズもほとんどありません

配線加工が終われば内部の部品の組み込みです

トリガーは説明書の通りに加工しましたが、トリガースイッチに少し干渉していたのでさらに削ります

ココで手を抜くと、トリガースイッチの破損に繋がります

シリンダーヘッドはノーマルを使用

シーリングノズルはメーカー不詳の金属製を使います

シリンダーは以前買っていたKM企画の「ワープ300シリンダー」を使用

ノーマルのインナーバレル長に丁度良いサイズでした

タペットプレートは、これも以前買っていたガーダー製のVer.2用タペットプレートです

ピストンは、以前S&T製M249MINIMI PARAを調整した際に加工したピストンを使います

AOEアジャスター付きです

部品をメカボックスに組込みます

モーターは最近使用頻度が増えたAIRSOFT97製INAZUMAモータです

サイクル、トルクのバランスが良く、コスパの良いモーターです

スプリングはG.A.W.製です

アンビセレクター用のリンクギアを組み付けて

ロアレシーバーにメカボックスを組み込みます

最初分解する時に左右のセレクターを外していましたが、組み込む時はセレクターレバーを最初に取り付けてロアレシーバーを大きめのマイナスドライバーで広げながらメカボックスを組み込む方が正しく組み込むことができます(力加減に注意)

バッテリー配線を通し

グリップとモーターを取り付けたらこの段階で一度動作確認を行います

問題無く動作したので

ストック周りの取り付け、マガジンキャッチ、ボルトキャッチ、アッパーレシーバーを取り付けて作業終了です

合間合間の作業だったので少し時間は掛かってしまいました

あとはプログラミングモードで各種プログラミングするだけです

今日のアレ

今日の新垣さん

2019年09月04日

LancerTactical LT-201TAに電子トリガーを組んでみた その2

こんばんは、とっぽです

前回の記事から少し日数が経過しましたが続きです

前回はメカボックスを開けたところまででしたが、その後シム調整まで行いました

シム調整後に元々のグリップ(BCM GUNFIGHTER TYPE)を取り付けてモーターを入れ、動かしてみたのですがノイズが酷い( ノД`)…

配線の取り回しを変えたりして少しはノイズが減ったのですが、それでも気になる・・・

グリップを替えてみました

ノンブランドのMOEタイプグリップ(マルチカムカラー)です

数年前に買って、お蔵入りしてたモノです

交換してテストドライブ

( ゚д゚)コレハイケルンジャナイノ

劇的にノイズが無くなり(減少と言うレベルを越えた?)、マルイ純正真っ青のレベルでした

シム調整も無事に終わったところでいよいよ内部のパーツ交換です

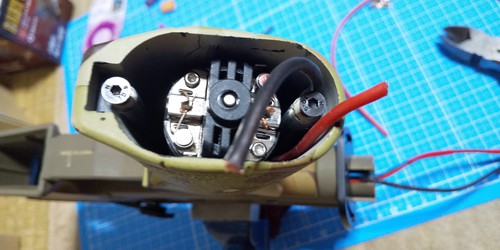

左側が標準のトリガースイッチ、右側がJefftronのFCUです

FETを含めてトリガースイッチ部分に集約しているのでコンパクトです

カットオフとトリガーはマイクロスイッチとなり、ノーマルトリガースイッチで発生するトリガーロックは発生しなくなります

トリガーをRetroarmsのストレートタイプに交換するので、メカボックスとの相性を確認しておきます

今回のメカボックスは加工せずに取り付けできました(メカボックスによっては加工が必要な場合もあります)

あとは説明書通りに調整しながら組み込みます

カットオフレバーは先端部分のバリ取りをします

セレクタープレートは厚すぎてFCUユニットと干渉していたので削ります

トリガーも説明書通りに加工します

取り付け後にマイクロスイッチ部分との当りを見ながら調整します

ノーマルメカボックスにある配線押さえのピンは不要なので・・・

全て切り取ります

ニッパーで切った後にヤスリで整えます

一通り組み込みました

一度メカボックスを閉じて・・・

ロアレシーバーに組み込みます

あとはグリップを取り付けてモーター配線の長さを決めてカットします

バッテリー側配線は青色の信号線をバッテリー側プラス配線に落とし、ストック部分の長さに合わせてカットします

バッテリー側プラス配線には必ずヒューズを取り付けます

今回は時間切れのため配線加工まではできませんでした

次回は配線加工をして完成させます

今日のアレ

今日の新垣さん

前回の記事から少し日数が経過しましたが続きです

前回はメカボックスを開けたところまででしたが、その後シム調整まで行いました

シム調整後に元々のグリップ(BCM GUNFIGHTER TYPE)を取り付けてモーターを入れ、動かしてみたのですがノイズが酷い( ノД`)…

配線の取り回しを変えたりして少しはノイズが減ったのですが、それでも気になる・・・

グリップを替えてみました

ノンブランドのMOEタイプグリップ(マルチカムカラー)です

数年前に買って、お蔵入りしてたモノです

交換してテストドライブ

( ゚д゚)コレハイケルンジャナイノ

劇的にノイズが無くなり(減少と言うレベルを越えた?)、マルイ純正真っ青のレベルでした

シム調整も無事に終わったところでいよいよ内部のパーツ交換です

左側が標準のトリガースイッチ、右側がJefftronのFCUです

FETを含めてトリガースイッチ部分に集約しているのでコンパクトです

カットオフとトリガーはマイクロスイッチとなり、ノーマルトリガースイッチで発生するトリガーロックは発生しなくなります

トリガーをRetroarmsのストレートタイプに交換するので、メカボックスとの相性を確認しておきます

今回のメカボックスは加工せずに取り付けできました(メカボックスによっては加工が必要な場合もあります)

あとは説明書通りに調整しながら組み込みます

カットオフレバーは先端部分のバリ取りをします

セレクタープレートは厚すぎてFCUユニットと干渉していたので削ります

トリガーも説明書通りに加工します

取り付け後にマイクロスイッチ部分との当りを見ながら調整します

ノーマルメカボックスにある配線押さえのピンは不要なので・・・

全て切り取ります

ニッパーで切った後にヤスリで整えます

一通り組み込みました

一度メカボックスを閉じて・・・

ロアレシーバーに組み込みます

あとはグリップを取り付けてモーター配線の長さを決めてカットします

バッテリー側配線は青色の信号線をバッテリー側プラス配線に落とし、ストック部分の長さに合わせてカットします

バッテリー側プラス配線には必ずヒューズを取り付けます

今回は時間切れのため配線加工まではできませんでした

次回は配線加工をして完成させます

今日のアレ

今日の新垣さん

2019年09月01日

LancerTactical LT-201TAに電子トリガーを組んでみた その1

こんにちは、とっぽです

先週は大雨に見舞われ、昨日一昨日と晴れたと思ったらまた今日は雨です・・・

今年は雨が多いな

佐賀県は大雨で大きな被害が出ているようです

お見舞い申し上げます

以前ご紹介した『LancerTactical LT-201TA』ですが

すでに絶版となっていた『JeffTron PROCESSOR UNIT V2』とRETROARMSのストレートトリガー(こちらは現行品)が手に入ったので組み込んでいきたいと思います

この『JeffTron PROCESSOR UNIT V2』は1万円を切る価格(税別¥8,500)で各種プログラミングが可能なFCUです

トリガーとカットオフをマイクロスイッチに置き換えることでトリガーロックが無くなります

プログラミングの内容は

・発射モードの変更(7種類)

・バーストタイム短縮&延長

・モータースピード低下&増加(サイクルコントロールですね)

・ディレイ設定(セミ発射後に一定時間を置かないと次弾発射が出来ない制御 バンプファイア対策)

・プリコッキング(ON/OFFのみ 陽炎のような細かい設定は負荷)

・ファストショット(モーター速度を遅くした場合、連射時の初弾だけを最大スピードで発射するかの設定)

・アクティブブレーキ(LOW/MEDIUM/HIGHの3段階のみ)

・バッテリー監視

なかなかの内容です

これ以上の機能を要求すると、陽炎かTITANになってしまいますね

さて、早速作業に入ります

ピボットピンを抜いてテイクダウンをして・・・

ストックチューブ奥のネジを外して・・・

ストックチューブを外します

マグキャッチボタン下のイモネジを緩めてマグキャッチを外します

グリップ底蓋は工具不要で外せます(何気にBCM GUNFIGHTERタイプのグリップ…安っぽいけど)

このグリップがあとあと大変なことに・・・

底蓋を外すとモーター押さえのパーツが・・・

モーターは見るからに定番の机モーター(笑)

ヘックスレンチで指し示している部分にイモネジが2本あるので外します(ボルトキャッチシャフトを押さえている)

左右のセレクターレバーを外して・・・

テイクダウンピンを抜き(ストッパースプリングで完全に抜けない G&Pのレシーバー同様)

トリガーピンを抜くとメカボックスが取り出せます

取り出したメカボックス

シリンダー部分に何やら割れ防止の加工が・・・

セレクタープレートは専用の物のようで、他のVer.2(M4系)のセレクタープレートとは互換性はありません

逆転防止ラッチ解除用の穴がス・テ・キ・(笑)

左右の連結ギアの片方のイモネジを緩めて・・・

左右の連結ギアを外します

他メーカーの連結ギアってだいたい差し込んであるだけですが、イモネジ固定は初めてです

緩み防止には効果があるとは思いますが・・・

あとはQDタイプのスプリングガイドとスプリングを外すし、メカボックスのネジを外すとメカボックスオープン!です

ベベルギアのベアリング軸受けのフランジが欠けてる~(´;ω;`)ウゥゥ

破片は無事に回収 ギアに噛み込まなくてよかった~

ピストンは全金属歯仕様で、2枚目がカット(と言うか8割がた削り込み?)されています

AOE調整の時はもう少し削り込まないと引っ掛かりそう

全体的にグリスは少な目です

シムも入っていますが、シム調整は必要です

その2に続きます

今日のアレ

今日の新垣さん

先週は大雨に見舞われ、昨日一昨日と晴れたと思ったらまた今日は雨です・・・

今年は雨が多いな

佐賀県は大雨で大きな被害が出ているようです

お見舞い申し上げます

以前ご紹介した『LancerTactical LT-201TA』ですが

すでに絶版となっていた『JeffTron PROCESSOR UNIT V2』とRETROARMSのストレートトリガー(こちらは現行品)が手に入ったので組み込んでいきたいと思います

この『JeffTron PROCESSOR UNIT V2』は1万円を切る価格(税別¥8,500)で各種プログラミングが可能なFCUです

トリガーとカットオフをマイクロスイッチに置き換えることでトリガーロックが無くなります

プログラミングの内容は

・発射モードの変更(7種類)

・バーストタイム短縮&延長

・モータースピード低下&増加(サイクルコントロールですね)

・ディレイ設定(セミ発射後に一定時間を置かないと次弾発射が出来ない制御 バンプファイア対策)

・プリコッキング(ON/OFFのみ 陽炎のような細かい設定は負荷)

・ファストショット(モーター速度を遅くした場合、連射時の初弾だけを最大スピードで発射するかの設定)

・アクティブブレーキ(LOW/MEDIUM/HIGHの3段階のみ)

・バッテリー監視

なかなかの内容です

これ以上の機能を要求すると、陽炎かTITANになってしまいますね

さて、早速作業に入ります

ピボットピンを抜いてテイクダウンをして・・・

ストックチューブ奥のネジを外して・・・

ストックチューブを外します

マグキャッチボタン下のイモネジを緩めてマグキャッチを外します

グリップ底蓋は工具不要で外せます(何気にBCM GUNFIGHTERタイプのグリップ…安っぽいけど)

このグリップがあとあと大変なことに・・・

底蓋を外すとモーター押さえのパーツが・・・

モーターは見るからに定番の机モーター(笑)

ヘックスレンチで指し示している部分にイモネジが2本あるので外します(ボルトキャッチシャフトを押さえている)

左右のセレクターレバーを外して・・・

テイクダウンピンを抜き(ストッパースプリングで完全に抜けない G&Pのレシーバー同様)

トリガーピンを抜くとメカボックスが取り出せます

取り出したメカボックス

シリンダー部分に何やら割れ防止の加工が・・・

セレクタープレートは専用の物のようで、他のVer.2(M4系)のセレクタープレートとは互換性はありません

逆転防止ラッチ解除用の穴がス・テ・キ・(笑)

左右の連結ギアの片方のイモネジを緩めて・・・

左右の連結ギアを外します

他メーカーの連結ギアってだいたい差し込んであるだけですが、イモネジ固定は初めてです

緩み防止には効果があるとは思いますが・・・

あとはQDタイプのスプリングガイドとスプリングを外すし、メカボックスのネジを外すとメカボックスオープン!です

ベベルギアのベアリング軸受けのフランジが欠けてる~(´;ω;`)ウゥゥ

破片は無事に回収 ギアに噛み込まなくてよかった~

ピストンは全金属歯仕様で、2枚目がカット(と言うか8割がた削り込み?)されています

AOE調整の時はもう少し削り込まないと引っ掛かりそう

全体的にグリスは少な目です

シムも入っていますが、シム調整は必要です

その2に続きます

今日のアレ

今日の新垣さん